![]()

宝瓶星学 ―宝瓶宮時代の新しいアストロロジー―

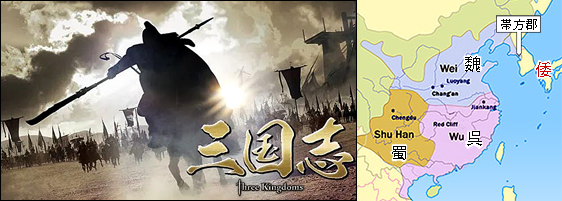

三国鼎立の戦乱の支那大陸と九州「倭国」は隣国

↑ 戦争における兵站は重要要素

●リライト稿 : 2025年 6月26日アップ

陳寿が「邪馬台国」への行程記録を理解し、正確に記していれば当然、“所在論争”は起こりません。

陳寿は「倭国」を訪れたことがなく、魚豢(ぎょかん)の『魏略』(ぎりゃく)など、すでにあった記録を参考に「魏志倭人伝」を著わしました。

現在、すでに『魏略』は散逸して残っておらず、唯一、逸文が太宰府天満宮の所蔵する国宝『翰苑』(かんえん)に残されています。

また、1世紀の「奴国」との交流や2~3世紀の「倭国」との交流記録も参考にしたのです。

複数の記録を参考にまとめて、結局、軍事行動や兵站を念頭に記されたのが当時の「魏志倭人伝」です。

《 郡使は「伊都国」に駐まる 》

次のような一文が「魏志倭人伝」に記されています。

● 「魏志倭人伝」より抜粋(1)

「伊都国に到る。(中略)千余戸有り。世々王有り。(中略)郡使が往来するとき、常に駐(とど)まるところなり」

原文:「到伊都国(中略)千餘戸。世有王。(中略)郡使往来常所駐」

伊都国(いとこく)に“至る”ではなく、「到る」という字が用いられています。

これは「到着」を意味するため、郡使は「伊都国」にまでしか来ていません。

One-Point ◆ 「常に駐(とど)まるところなり」と駐車場の“駐”が使われていることからも、郡使は伊都国に滞在し、次に「里程」で記される、かつて伊都国と敵対した「奴国」(なこく)や「不弥国」(ふみこく)に行くことはありません。ほかにも、「常に伊都国に治す」と記されていることから、これら諸国との関係が読みとれます。

●北部九州は海を隔てているとはいえ、三国鼎立する戦乱の大陸「魏」の隣国ゆえ、無関係ではいられません。

《 中原に覇を争う戦国乱世 》

「魏志倭人伝」の解釈を間違う最大の理由は、現在の平和な視点から読むためです。

当時の畿内は祭祀青銅器文化圏で、大陸に近い北部九州に比べて平和で穏やかでした。

倭国大乱や南の狗奴国と戦いが起きた2~3世紀の鉄鏃の出土をみれば、それが一目瞭然です。

福岡や熊本といった北部九州は400個を越える出土が見られるのに対して、奈良県は4個しか出土していません。

一方、当時の支那(China:中国)もまた魏/呉/蜀が、中原に覇を争う国家の存亡をかけた戦国乱世の三国時代です。

そんな時代に危険を冒して海を渡り、のこのこ“観光”に倭国まで来ることはありません。

朝貢してきたものの、本当に倭人は味方なのか、また兵力など、軍事偵察に来た記録をベースに記されたのが「魏志倭人伝」です。

One-Point ◆ 畿内論者が言う「南は東の間違いだ」など軍事記録ではありえません。距離や方角また日数や戸数は、兵站を含め軍事行動に欠かせない情報ゆえ、入念に確認します。大きく間違うことはありません。

《 里程と日程の併行表記 》

伊都国から奴国また不弥国までは「里程」で記されています。

そこまでの比定地は、ほぼ合意にいたっており、問題は不弥国の次に記される一文です。

● 「魏志倭人伝」より抜粋(2)

「南して投馬国に至る、水行20日なり。(中略) 南して邪馬台国に至る、女王の都する所なり、水行10日、陸行1月」

原文 :「南至投馬国、水行二十日。(中略) 南至邪馬台国、女王之所都。水行十日、陸行一月」

不弥国まで里程で記されていたのですが、次の投馬国(つまこく)や邪馬台国(やまたいこく)までは、急に日程に変わっています。

平和ボケして、日程を里程の続きとして解釈するから、「邪馬台国は海の中だ」、などとおかしくなります。

One-Point ◆ 繰り返します。軍事偵察の記録をベースとしています。このことが念頭にあれば、「戸数」や「日程」の記述は、食料など兵站にかかわり欠かせないことが分かります。里程とは別の情報です。帯方郡から出発して、南に約2か月で邪馬台国に至るという軍事情報です。

《 邪馬台国までの総里程 》

陳寿は、複数の記録を参考につなげて「魏志倭人伝」を著わしました。

不弥国までの里程は最新の記録に残っていたのですが、そこから邪馬台国まではなく、古い日程の記録を参考にしたようです。

ただし、帯方郡から邪馬台国までの総里程は、次のように記されています。

● 「魏志倭人伝」より抜粋(3)

「帯方郡より女王国に至るまで1万2千余里なり」

原文 :「自郡至女王国万二千余里」

この1万2千余里を兵站に必要な「日程」で記すと、約2か月、すなわち帯方郡から水行20日で投馬国、さらに水行10日陸行ひと月で邪馬台国というわけです。

One-Point ◆ 帯方郡から南に1万2千余里です。北部九州内にきれいに収まります。しかも、福岡平野東端部に比定される不弥国までは10,700~11,400余里だと分かります。残りわずか600~1,300余里で邪馬台国です。当時の支那の短里での記録なので、不弥国から数十kmの距離にありました。

《 邪馬台国は河川の上流域 》

当時の交通は船が主流です。

道路は国防を考えてのこともあり未発達で、自国内でしか整備されておらず、他国には海や河川がメインの交通網でした。

「邪馬台国」が陸行1月の内陸部に位置するのは、遡行しやすい河川の上流域に位置していたことを意味します。

古く由緒ある国ほど、広い平野部をそなえ周囲に山があり食糧調達や防衛にも有利な河川の上流域に都をつくりました。

中国も例外ではなく、古の長安(西安)は、黄河の上流域の支流、渭河の上流の広大な盆地に築かれた都でした。

One-Point ◆ 洛陽も同様で、山を隔てた黄河の上流域に隣接し、支流の洛河のほとりに築かれた都でした。日本でも平城京や平安京は、当時は水量豊かな河川の上流域の盆地に位置し、卑弥呼が都とした邪馬台国も同様です。北部九州の類似の地形の場所にありました。

その5 本編:「邪馬台国」はなかったw ← BACK

NEXT → その3 本編:「邪馬壱国」と「邪馬台国」

※当ページの内容は著作権法により保護されております。無断使用はご容赦お願い申し上げます。

Copyright(C) 2005-2020-2025 Aquariun Astrology - Seiji Mitoma All rights reserved.