![]()

宝瓶宮占星学 ―宝瓶宮時代の新しい西洋占星術―

連載 占星学から解く日本の原点

その11:ホロスコープと卑弥呼の時代

− 海王星と天王星そして冥王星 −

HOME > 占星学から解く日本の原点 > その11:ホロスコープと卑弥呼の時代

今回は、すこし気色(けしき)を変えてお届けいたします。

卑弥呼を女王とする北部九州連合「倭国」がどのように形成されたのか、

その年代を星のディレクションからお届けいたします。

日本の国家形成を示す「土星外惑星」のディレクション

●第1稿 : 2016年 8月27日アップ

《おことわり》

※本連載は、一段落した時点で、内容確認とリライトをいたします。

そのため、場合によっては、内容の一部が変わることがありますので、あらかじめご了承ください。

●注

本文の年代は「星のディレクション」をリーディングしたものです。

学術的な根拠に基づくものではありません。

しかし、教科書に掲載された年代も、後年、変わることがあります。

資料が乏しく、年代を確定することがむずかしい時代のお話なので、まったく新しい「星のディレクション」からのアプローチも一つの手法です。

宝瓶宮占星学の「星のディレクション」は、西洋占星術の占いとは異なり、実学なので、比較的ながらも、それが可能です。

2世紀の「倭国大乱」から「卑弥呼」の時代、その後の「男王」を経て「台与」の時代の詳しい年代は、本当のところ「あいまい」というのが実状です。

そこで今回は、当時の星の動き、すなわち「星のディレクション」から女王「卑弥呼」とその前後の時代をご紹介してみたいと思います。

《 古代史と「土星外惑星」 》

当サイトの「建国記念の日 特別編」では、最初に次のことをとりあげました。

日本の「国家」の原点となった北部九州連合「倭国」と女王卑弥呼と邪馬台国。

ほかには、最初に「天皇」と号し、『古事記』や『日本書紀』の編纂を命じて「国体」を定めた天武天皇。

日本の国家形成を方向づけたこの2つの時代の星の動きには共通点があります。

それは後年、日本文化が爛熟(らんじゅく)した江戸時代の発端、約300年にわたる天下の趨勢を決した徳川家康の「関ヶ原の戦い」の時代もそうでした。

このような日本の「国家」が形成されていった時代の星の動きに共通点があることをリーディングしたうえで、一連の「占星学と解く日本成立史」や「占星学から解く日本の原点」の記事をアップしてまいりました。

今回は、本当のところ確証にとぼしい「卑弥呼の時代」とその前後を、星の動きからとりあげてご紹介いたします。

この時代のメインとなる出来事と星の動きは次の4点です。

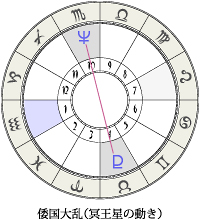

1、「倭国大乱」…冥王星の動き。

2、女王「卑弥呼」…海王星の象意。

3、「男王」と「台与」…天王星の働き。

4、「九州連合東征」…冥王星、海王星、天王星(木星、火星)。

これらの星は18世紀以降の近年に発見された土星外惑星(トランス・サタニアン)です。

3世紀の卑弥呼の時代、当然、まだ発見されていませんが、これらの星たちが日本の国家形成に関与していました。

One-Point ◆ 西洋占星術の前身、古代ギリシャにはじまった「古典占星学」(術)は、太陽から土星まで7つの星で占いました。なので、土星外惑星(トランス・サタニアン)の天王星、海王星、冥王星は、発見以前ゆえに当然ながらもちいられていません。ですが「宝瓶宮時代の影響圏」に入って発見されたこれらの星たちは、過去をふくめた歴史や時代の「未来予測リーディング」を行なう宝瓶宮占星学においては、欠かせない重要な星たちです。

《 「倭国大乱」を読む 》

卑弥呼を共立する原因となった「倭国大乱」からみてみましょう。

だれもが知っている俗称「魏志倭人伝」こと『三国志』「魏書 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条」には、次のように記されています。

「その国、もとまた男子をもって王となし、とどまること7〜80年、倭国乱れて相攻伐すること年をへたり。すなわち共に一女子を立てて王となす。名を卑弥呼という」

【原文】 其国本亦以男子為王 往七八十年 倭国乱 相攻伐歴年 及共立一女子為王 名曰卑弥呼。

いつ倭国が戦乱に陥ったのか、その年代は「魏志倭人伝」には記されていません。

一方、この「魏志倭人伝」が記された3世紀後半ののち、5世紀になって卑弥呼以前の1〜3世紀の歴史を記した『後漢書』には次のように記されています。

●『後漢書』より抜粋

桓帝と霊帝のあいだ 倭国大いに乱る

こもごも相攻伐し 年をへるも主なし

一女子あり 名を卑弥呼という

年を長ずるも嫁せず 鬼神の道につかえる

よく妖をもって衆を惑わす

ここにおいて共に立て王となす。

【原文】

桓霊間 倭国大乱

更相攻伐 歴年無主

有一女子 名曰卑弥呼

年長不嫁 事鬼神道

能以妖惑衆

於是共立為王。

※文字は現代の漢字に変換。

『後漢書』では、桓帝(在位:146〜168)と霊帝(在位:168〜189)の間に「倭国大乱」があったと記されています。

つまり、146年〜189年のあいだ、最大で約43年間です。

この『後漢書』と「魏志倭人伝」をあわせ読むと、男子の王の世が70年〜80年ほど続いたのち、最長で43年間ほどの倭国大乱が起きて、その後、女王卑弥呼が共立されたことになります。

One-Point ◆ 陳寿の著「魏志倭人伝」は、いわゆる“軍事偵察報告書”をまとめたものなので、状況は伝えていますが、文章に品格はありません。一方、范曄(はんよう)の著『後漢書』は、詩的な文章で格調高く、簡にして要をえています。歴史書に美文は必要ないかもしれませんが一種の「名文」です。

●「倭国大乱」の星の配置

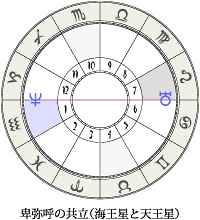

●女王「卑弥呼」共立の星の配置

《 卑弥呼を女王に共立 》

「倭国大乱」のような天下に「覇」を競う出来事は、ホロスコープ(占星学)では「冥王星」が象わします。

両極端の象意をもつ冥王星は、一方で「世俗の頂点=権力」を意味するゆえです。

先の双魚宮時代、三国志の時代や、20世紀の三次にわたる世界大戦(東西冷戦をふくむ)の時代もそうでした。

トランシット(運行、経過)の「冥王星」は、138年頃から日本に影響をおよぼしはじめます。

5年後の143年からは本格的になり、175年まで約32年間にわたって「倭国形成」のためのディレクションを投げかけます。

一方、この時期、トランシットの「海王星」も関与を強めます。

海王星は、153年から日本に影響をおよぼしはじめ、156年〜170年の14年間、さらには183年までの13年間をあわせ、つごう27年間にわたって「民族形成」をうながしています。

重要なのは、この間、冥王星と海王星が158年を皮切りに、断続的に衝(180度)を繰り返し、161年〜170年の約10年間は連続して衝(180度)をとり、そののちふたたび衝(180度)を繰り返して、完全に衝(180度)を脱したのは173年であることです。

この158年〜173年の星の動きは、海洋国家「日本」に「王(権力者)は誰か」を志向するディレクションをもたらしました。

その出来事が、具体的には「倭国大乱」です。

ちなみに、冥王星と海王星の衝(180度)だけが、そのことを象わすわけではありません。

どのサイン(宮)で衝(180度)をとるかが重要ですし、ほかの星の動きも影響します。

そういったことをふくめまして、結局「倭国大乱」は、最初の小競りあいの時期からいえば、最長で138年頃〜175年頃のあいだに起きています。

その後、183年くらいまでは「和平」が模索され、189年には北部九州連合「倭国」の統治がうながされます。

このあたりまでが広い意味では「倭国大乱」ともいえ、それは戦乱に疲弊し、戦いを続けても意味がないと収拾に向かっていく期間をふくめればそうなります。

では、いつ邪馬台国のシャーマン卑弥呼は、北部九州連合「倭国」の女王に共立されたのでしょうか。

まず、192年にいわゆる「ヒメヒコ制」といわれる祭祀(ヒメ)と王権(ヒコ)の二重構造が俎上(そじょう)にのぼります。

そして、実際に卑弥呼が「女王」として共立されたのは、196年〜翌197年にかけてのことです。

One-Point ◆ 星の動きから理由を簡単に書いておきます。冥王星の働きが活発だった倭国大乱という「覇権争い」の時代から、海王星が象わす日本民族また「卑弥呼」による祭祀の時代へと星のディレクションが変わったためです。それゆえに195年〜196年にかけて、海王星に象徴される「祭祀」によって国を平和に治めていく動きが生じます。これが女王「卑弥呼」の誕生にいたる星の動きです。

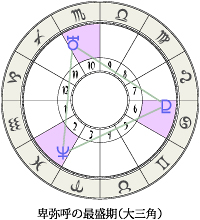

●「卑弥呼」最盛期の星の配置

《 卑弥呼の最盛期 》

ご納得されるされないは皆様のご自由です。

では、卑弥呼が女王になってのち、星はどのような動きをみせたのでしょうか。

引き続き、卑弥呼の時代の「星のディレクション」をご紹介いたします。

占星学(術)に詳しい方なら、「鬼道」につかえたシャーマン「卑弥呼」は、ホロスコープの十大惑星(メイン・プラネット)のなかでは、「海王星」が象わすことをご理解できると存じます。

一方、女王という「権威」は、十大惑星では「冥王星」が象わします。

さらに申し上げますと、日本人の「民族性」は魚宮なので、魚宮の共鳴星(西洋占星術では支配星)の「海王星」は、日本民族と親和性が高い星です。

つまり、霊媒や霊能による神がかり(憑依)によって、託宣を行なう「鬼神の道」(鬼道)につかえ、海王星によって象わされるシャーマン「卑弥呼」を受け入れやすい素地をもちます。

それが、海王星の動きにともない、「卑弥呼」が女王に共立された理由のひとつです。

また、「民族性」を魚宮とする日本人が、「卑弥呼」や卑弥呼の「邪馬台国」に興味をもつ理由の一つともなっています。

それはともかく、星は卑弥呼が女王になってから驚くべき動きをみせます。

その代表が次の3点です。

1、日本の国家形成を象徴する「海王星と天王星の三分(トライン=120度)」

2、引き続き「冥王星と海王星と天王星の大三角(グランド・トライン=120度×3)」

3、卑弥呼の権威を象わす「冥王星と海王星の三分(トライン=120度)」

これら一連の星の動きは秀逸です。

1、は、卑弥呼が共立されて約10年後、216年からはじまります。

2、は、その3年後、219年から225年まで続きます。

この大三角(120度×3)は、日本の「民族性=魚宮」と「国体=水瓶宮」による国家形成が、女王「卑弥呼」と「倭国」によって方向づけられたことを意味します。

3、は、大三角(120度×3)から天王星が抜けたのち、冥王星と海王星の断続的な三分(120度)の期間をふくめますと、卑弥呼の死後、台与の時代にいたる256年まで続きます。

いずれも卑弥呼の「権威」が最高潮となることを象わすディレクションです。

要は、卑弥呼の最盛期がこの時期でした。

One-Point ◆ 後述しますが、7世紀にも日本の国家形成を確立する「海王星と天王星の三分(120度)」がみられます。第40代とされる「天武天皇」の時代です。こちらは統一独立国家「大和」の誕生を象わします。以前も書きましたが、卑弥呼を象徴として共立した北部九州連合「倭国」を“小和”とし、祭祀を行なう天皇による全国的な日本統一国家を“大和”として、古代日本に「国体」が形成されていった時代です。

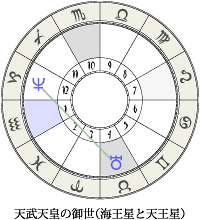

●統一「大和」出発の星の配置

《 「国体」形成の三段階 》

何度も繰り返しますが「日本は何座宮?」に書きましたように、個人を象わすのに、主に太陽サイン(宮)、月サイン(宮)、上昇サイン(宮)があります。

同様に、「国家」にも3つほどのサイン(宮)があります。

国民の「民族性」、国家の「国体」、各時代の統治形態における「現体制」を象わすサイン(宮)がそれです。

日本の場合、民族性は「魚宮」、国体は「水瓶宮」、今日の現体制は「牡牛宮」です。

ちなみに、明治以降〜敗戦までの現体制は「射手宮」でした。

その前の江戸時代は「乙女宮」です。

現体制は、その名のとおり、ときの統治形態、法治国家におきましては憲法や法度によって変わってきます。

一方、民族性は民族が滅びないかぎり変わらず、国体も日本の場合は「天皇制」で変わりません。

占星学(術)を学ばれた方ならご存じのとおり、「魚宮」は海王星を共鳴星とし、「水瓶宮」は天王星を共鳴星とします。

そのため、日本の国家形成におきましては、「海王星」と「天王星」がおりなすディレクションが重要です。

両星がどのサイン(宮)をトランシット(運行)し、ほかの星もかかわって、どのような影響を投げかけるかで、日本の国家に重要なディレクションがもたらされます。

1、国家の方向づけ…「1数=意志」

卑弥呼の時代、上述いたしましたように、海王星と天王星の三分(120度)が形成されました。

このとき海王星は「魚宮」をトランシットし、天王星は水瓶宮に上方矩(90度)の「蠍宮」をトランシットしていました。

216年〜225年まで、足掛け10年にわたって三分(120度)をとりつづけたのです。

3年後の219年からは、これに冥王星がくわわり、卑弥呼にとって最高のディレクションを土星外惑星(トランス・サタニアン)の天王星、海王星、冥王星たちが投げかけていった時代です。

このときの卑弥呼による「平和」の記憶が、二代目女王台与の擁立につながり、また律令国家の大和建国にひきつがれ、さらには江戸時代にも間接的ながら影響をもたらしていきます。

2、日本の国家形成…「2数=実体」

卑弥呼による平和的な統治形態は、7世紀の「統一大和」にもひきつがれます。

天武天皇は、初めて「天皇」の号を定め、天皇のもとに一つとなる『古事記』と『日本書紀』の編纂を命じます。

そのことが天皇制による「国体」を決定し、それが実体化していったのが天武天皇、持統天皇、文武天皇と、父母と孫の三代にわたって皇位が継承された時代です。

ここにおいて「万世一系」の天皇による統一独立国家「大和」が名実ともに形成されていきました。

結局、卑弥呼の「倭国」において国体のあり方が方向づけられ、「大和」において名実ともの「国体」として実体化しています。

ちなみに、統一独立国家「大和」は、そこにいたるに6世紀末〜7世紀初頭に、蘇我馬子こと九州倭国王「阿毎多利思比狐」(あめの たりしひこ)が、高度な政治判断をして、自らの倭国の政務を畿内の弟国「日本」に譲ると隋の文帝に告げ、大陸による「冊封体制」から抜け出たことが、日本独立のターニング・ポイントになりました。

ただちに畿内に移った「阿毎多利思比狐」(蘇我馬子)は、自らを「日出処の天子」と称する書を、隋の二代目煬帝に送り、実質上の「日本独立宣言」をします。

その蘇我本宗家を滅ぼし、あげくのはてに白村江の戦いで負けて、半島の足場を完全に失った中大兄(なかのおおえ)こと権力亡者の天智大王に代わり、古くからの海人族(あまぞく)を出自とする大海人皇子(おおあまのおうじ)こと天武天皇は、壬申の乱ののち、国家千年の大計(グランド・デザイン)にもとづいて、2度と王位(皇位)争いは起こさないとして平和を願い、天皇による統一国家の礎を築きました。

この天武天皇(在位:673年〜686年)の御世にもまた、677年から崩御の約1年半後の688年まで、海王星と天王星の三分(120度)が、足掛け12年におよんで形成されています。

このときは、日本の「再出発」にあたる位置での三分(120度)でした。

3、関ヶ原の戦いと江戸時代…「3数=関係(作用)」

その後、皇統は天武系天皇から天智系天皇にかわります。

さらには、藤原一族の専横によって、「国体」の本義が失われると、天運に見離されたかのように天皇の地位は無残にも衰退します。

しかし、三種の神器のひとつ、宝剣「草薙の剣」(天叢雲剣)を祀る熱田神宮の大宮司の娘(由良御前)を母にもつ「源頼朝」は、公家政権(平家をふくむ)にかわり、初の武家政権の「鎌倉幕府」を誕生させます。

この武家社会によって、日本は、鎌倉時代の中期に起きた「元寇」から守られます。

その武家政権の総仕上げを行なったのが、源朝臣(みなもとのあそん)と自らを称した「徳川家康」です。

家康が開いた江戸幕府の時代は、天下泰平(平和)がもたらされ、日本の精神文化が花開きました。

また、平民も寺子屋で学び、世界一等の識字率の高さや素養を、下級武士や一般市民までもが誇るようになったのです。

それが、のちの明治維新において、白人以外で最初の「近代化」(工業化)に日本が成功したゆえんです。

特筆すべきは、江戸時代に家康の孫・徳川光國の「水戸学」や『大日本史』編纂によって、天皇こそが日本の正統であるとする「尊王思想」が広まったことです。

幕末に、天皇への「大政奉還」が世界に類をみないほど比較的スムーズに行なわれ、「明治維新」が成功していったのは、それゆえです。

この徳川300年の天下を決めたのが、1600年の「関ヶ原の戦い」で、このときも海王星と天王星の三分(120度)が形成されていました。

One-Point ◆ 海王星と天王星の三分(120度)は、歴史の中では案外と数多く形成されています。重要なのは、形成された位置やほかの星とのかねあいです。星のディレクションは少なからずそれによって異なってきます。ここは一般向けのページなので、詳しいご説明は省略し、後日、IDとパスワードが必要な「レクチャールーム」(『入門講座』をフォローするためのページ)で掲載しますが、海王星と天王星の三分(120度)が形成されても、それによっては何も起こらないことも当然ありますし、逆に大小いろんな出来事をもたらされていくこともあります。

●「箸墓」は卑弥呼の墓?

根本のお話ですが、王は自分の権威を示すために、平地になるべく大きな墓(古墳)をつくります。

しかし、祭祀を行なうシャーマンは、俗世間の平地(盆地)に墓を築くことはありません。

古代ほど小高い丘の上や、山の中腹、さらには山頂付近に祀られることになります。

そういったごく当然の習俗的なお話を理解しておくだけで、大和の平地にある箸墓古墳は、卑弥呼の墓ではないことが簡単にわかります。

マルクス主義の唯物的な歴史学者や一部マスコミ人は、それさえ分からないほど宗教がみえていない人がいるようです。

↑ 平地にある箸墓古墳

《 卑弥呼の死はいつか 》

お話を卑弥呼の時代にもどします。

ご存じの方も多いと思いますが、ネットで「卑弥呼 死」と検索すると、「248年」と表示されることがあります。

これは学説ではなく俗説で、早いお話が間違いです。

なぜ248年という説がもっともらしく流布されているのかというと、「日食によって卑弥呼が殺された」という推論が誤まって信じられているためです。

その推論は、次のような誤解にもとづきます。

まず、卑弥呼は、「太陽神」につかえた「日御子」(ひみこ)または「日巫女」(ひみこ)であるとし、そのうえで「天照大神」と同一視して、「天の岩戸隠れ」の神話を「実話」またそれに近いお話だと信じます。

さらには、世の中が真っ暗闇になるほどの「日食」が247年と248年に立て続けに起きたために、神通力を失った卑弥呼が殺されたとするものです。

詳しいご説明は紙幅をとりますので、結論のみを書いておきます。

1、卑弥呼は、太陽神につかえたのではなく「鬼神の道」(鬼道)につかえました。

2、天照大神と卑弥呼は別人で『日本書紀』がそう読めるようにしたものです。

3、247年と248年の日食は「部分日食」であって皆既日食ではないことです。

4、「天の岩戸隠れ」は日食ではなく「鏡」などを製作する長期間続きました。

『後漢書』にいう卑弥呼がつかえた「鬼神の道」(鬼道)というのは、自らに霊をのりうつらせて託宣を行なう神がかりのことで、霊媒者また霊能者などのシャーマンをさします。

そのため卑弥呼の「ひ」はお天道さまの「日」ではなく、鬼神の道(鬼道)をあらわす「霊」(ひ)すなわち「魂」(たましひ)のことです。

火の玉(霊の魂)の「ひ」であり、高皇産霊尊(たかみむすひのみこと)の霊(ひ)です。

それゆえ卑弥呼とは、「霊巫女」または「霊をみる女」のことです。

2、は、連載 占星学から解く日本の原点「その3:「天照大御神」の系譜」に詳しく書きました。

3、の「日食」は、正確な調査によれば「部分日食」であって、4、の「天の岩戸隠れ」は、事実ではなくたとえ話で、日食ではありません。

まず、あたりまえのことですが、天照大神や卑弥呼が岩屋に閉じこもったからといって、日食が実際に起きたり、世の中が真っ暗闇になることはありません。

『古事記』や『日本書紀』によれば、日食のような一時的なものではなく、「国中常闇」(とこやみ)になり、その間に「鏡」や「勾玉」がつくられています。

日食のわずか数時間や、一晩で鏡や勾玉はできませんよね。

研磨機械がなかった当時、鏡も勾玉も、何工程にもわけて順次、磨いて光らせていため、相応の月日がかかったからです。

以上1〜4にみられるように、「248年卑弥呼死亡説」は、すべての論拠が間違っていますので、日食によって卑弥呼が殺されたのではありません。

第一、この時期の女王国「倭国」は、狗奴国(くなこく)との戦争中です。

いくら旗色が悪くても、そういった危機的状況において「部分日食」を名目に自国の女王「卑弥呼」を殺せば、それは狗奴国に加担するクーデターと同じで、卑弥呼側の反発をまねきますし、挙国体制をゆるがすばかりではなく、自らも滅びかねない暴挙です。

星の配置をみても、248年9月5日(現代暦)の「部分日食」とその直後にも「卑弥呼殺害」を示す星の配置(ディレクション)は形成されていません。

むしろ前年、247年3月24日(現代暦)の「部分日食」ほうが危険は高かったのです。

247年は、「日食」を示す太陽・月・ドラゴン・テールの三重合(トリプル・コンジャンクション=0・0・0度)にたいして、冥王星とドラゴン・ヘッドが衝(180度)、木星が下方矩(90度)、ケレスが上方矩(90度)でした。

日食を交えて大十字(グランド・クロス=90度×4)が形成され、当時は少なからず緊張感が高まっていた時期だったのです。

だとしても、卑弥呼を象わす「海王星」も、倭国を象徴する「天王星」も、この大十字(90度×4)にはまったくの無関係ですし、オーブ(許容度数)10度をとっても、「火星」も関与していないので、247年にしても、翌248年にしても、日食によって卑弥呼が殺されたとするには無理があります。

One-Point ◆ 7世紀に書かれた『梁書』(倭伝)では、正始年間(240年〜248年)に卑弥呼が死んだと記録されています。一方、3世紀に書かれた「魏志倭人伝」では、正始8年(247年)に王〓(斤+頁)が着任し、卑弥呼の要請を受けて、張政を倭国につかわしています。「魏志倭人伝」の記述「卑弥呼以死」を「卑弥呼すでに死す」と読んだ場合、張政が倭国に来たときには、すでに卑弥呼は死んでいて、それゆえ難升米に詔書と黄幢を「拝仮」したとも読めます。もし、248年9月5日の日食によって卑弥呼が殺された場合、その時期以降の秋や冬に、いくら南に向かう北風の日でも、荒れる海を渡ることはありませんので、張政がつかわされたのは249年の春から夏になってしまいます。これだと戦いの最中の卑弥呼の要請を受けて向かうには遅いのです。なので張政は、247年夏場か248年夏場には倭国に来ており、そのときには卑弥呼はすでに死んでいた、それゆえ『梁書』は、卑弥呼の死を正始年間(240年〜248年)としたものです。

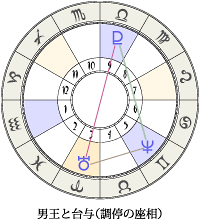

●二代目女王「台与」の擁立

《 男王と台与の時代 》

卑弥呼の死後、星は徐々に次のステップへの動きをみせます。

「魏志倭人伝」に記される「男王」による統治の時代です。

その動きは、248年夏から次第にはじまり、トランシットの海王星が双子宮に入宮する251年には本格化します。

そして、翌252年春〜初夏にかけて、ついに男王に対する不満が高まり、二代目女王「台与」の擁立がわき起こります。

252年から徐々にはじまり、257年〜261年は連続し、265年まで断続的につづいた天王星と冥王星との衝(180度)が、台与の時代の幕開けを象わします。

つまり、海王星が調停(メディエーション=60・120・180)の座相をとりはじめる252年、254年、遅くとも256年には、13歳の台与が二代目女王に擁立され、男王との合議制によって第2次「倭国」が営まれていくことになります。

「魏志倭人伝」には次のように記されています。

●「魏志倭人伝」より抜粋

男王立つも国中服せず、さらに相誅殺し、当時千余人を殺す。

ふたたび卑弥呼の宗女台与13歳を立てて王となし、国中ついに定まる。

【原文】

更立男王 国中不服 更相誅殺 当時殺千余人

復立卑弥呼宗女台与 年十三為王 国中遂定

朝鮮半島の『三国史記』「列伝 干老伝」には、次のようなエピソードが記されています。

253年に、新羅の名将「干老」が酒席で語った「倭王を奴隷に、妃を飯炊き女にしてやる」という戯れ言に、「倭王」が激怒します。

倭兵を出兵させると、干老は出頭し、火あぶりの刑に処されます。

253年といえば、男王(倭王)が王位に就いた直後で、なめられたらあかんと血気盛んな時期でもあり、またプライドが高く、短気な男王だったことがわかります。

それゆえ「男王立つも国中服せず」だったのでしょう。

倭国は当時、朝鮮半島の南部を領土とし、新羅王族の血を引く名将干老でさえ、倭王の前には出頭するほど倭国兵は恐れられていた時代です。

One-Point ◆ 反日や左巻きの歴史学者とマスコミは明らかにしませんが、継体天皇の時代以前5〜6世紀頃まで朝鮮半島は倭国が席巻していました。卑弥呼の時代も半島南岸部は倭国領だったことが「魏志倭人伝」に記されています。「そ(倭国)の北岸狗耶韓国に到る」という一文がそれです。

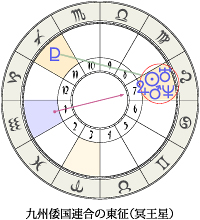

●「東征」の決意と星の配置

《 「北部九州広域連合」の東征 》

さて、台与と男王によって北部九州連合は治まります。

詳しくは書きませんが、台与の出身である豊の国、なかでも国東半島付近を拠点にしていた海人族は、かつて出雲や丹後にのぼり、次の拠点とするなど、日本海勢力と融合して、一部は尾張や大和巻向といった近畿にも版図を広げています。

俗にいう大神さま(おんがさま)こと三輪の神さま「大物主神」や、元祖「天照大御神」につらなる一族です。

その後、台与を旗頭にした男王もまた、倭国と狗奴国など広く九州勢力をもって、俗にいう「東征」に出発します。

283年のことです。

台与の擁立から約30年後、3世紀も終わろうとする時代でした。

お話は戻りますが、「倭国」と南方の「狗奴国」との戦いは、その後どうなったのでしょうか。

卑弥呼はすでに亡くなっています。

後ろ盾だった「魏」も、ゴタゴタのすえに249年には、諸葛孔明と戦った司馬仲達こと司馬懿(しば い)がクーデターを起こして権力を掌握します。

魏は、すでに「倭国」どころではなく、推測ですが、後ろ盾を失った「倭国」は、「狗奴国」と融合し、狗奴国王が新たに男王となり,旧倭国勢力を掌握するためにも、台与を擁立しつづけたと解釈できます。

当然、13歳をすぎたばかりの台与に権力はなく、「象徴」にすぎません。

実権はあくまでも男王(狗奴国王)を主体に、各部族の合議のかたちで狗奴国をふくめた北部九州広域連合こと第2次「倭国」が形成されます。

それから約30年、ついには九州王となった男王と43歳前後の台与による九州「倭国」は、北部勢力をもって283年に東征に旅立ちます。

なぜ、このようなことがいえるのかと申し上げますと、『後漢書』にヒントが書かれています。

●『後漢書』から抜粋

女王国より東のかた海を渡ること千余里、拘奴国(くなこく)にいたる。

【原文】

自女王国 東度海千余里 至拘奴国。

この一文のあとには「皆倭種なり、女王に服せず」と続きます。

重要なのは、「狗奴国」(魏志倭人伝)と「拘奴国」(後漢書)と活字ではケモノ偏とテ偏の違いはありますが、いずれも草書による筆書きの草稿では、タテ棒に短いヨコ棒2本で同じ「くなこく」を表わすことです。

つまり、「魏志倭人伝」の時代に邪馬台国の「南」にあった「狗奴国」は、『後漢書』が書かれた5世紀の時代には、すでに東征して「東」にあったのです。

「魏志倭人伝」は軍事偵察報告書なのでもちろんですが、『後漢書』も方角が間違いではないのは、「その地(倭国)、おおむね会稽・東冶の東にあり」と正しい方位で記されていることから説明できます。

その後も倭国は、7世紀まで九州に存立していましたが、3世紀後半の台与と男王(狗奴国王)による第2次倭国連合は、台与のかつての先祖また同族が治める畿内へと東征していたのです。

この間の事情は、『日本書紀』に脚色されて「神武東征」や「神功皇后の大和帰還」(東征)のエピソードとして記されています。

One-Point ◆ 『古事記』や『日本書紀』は、結局のところ「天皇」のはじまりが九州勢力であることを記しています。初代「天照大御神」こと饒速日命(にぎはやひのみこと)の出自も九州ですし、台与と男王を模した「神功皇后」を名目にした武内宿禰(たけの うちのすくね)と九州生まれの応神天皇の大和帰還、実質の「東征」もそうですし、また7世紀初頭の阿毎多利思比狐(あめの たりしひこ)こと第3次「倭国」の蘇我氏が大和に進出したこともそうです。また九州を拠点とした海人族(あまぞく)に連なる大海人皇子(おおあまのおうじ)こと「天武天皇」も、結局のところ九州にかかわっていて、これらの事情が「神武東征」としてまとめられています。

その10:邪馬台国と九州「倭国」 ← BACK

NEXT → その12:古代オリエントの“海人族”

※当ページの内容は著作権法により保護されております。無断使用はご容赦お願い申し上げます。

Copyright(C) 2005-2016 Aquariun Astrology - Seiji Mitoma All rights reserved.